Что нас ждёт: институциональный перелом или системный кризис?

Exclusive.kz продолжает анализировать решения правительства, которые, по мнению многих экспертов, лишь ухудшат состояние экономики. Помимо повышения налогов и усиления контроля за финансовыми операциями граждан, это неэффективность бюджетных субсидий, разрастание национальных проектов без пересмотра госбюджета и слабая денежно-кредитная политика.

Фактор 3: Неэффективные бюджетные субсидии бизнесу.

Миллиарды в воздух.

«Поддержка малого и среднего бизнеса» – один из ключевых тезисов казахстанской экономической политики. Обещания создать больше условий для развития предпринимательства звучат регулярно, но на деле практически всегда зацикливаются лишь на дорогостоящей и неэффективной системе «господдержки» через субсидии.

Согласно фонду «Даму», в 2022-2024 годах на субсидирование МСБ было выделено свыше 2 триллионов тенге – огромная сумма по меркам бюджета (для сравнения, на образование в 2024 году запланировано менее 3 триллионов). Однако реальную помощь получают лишь мизерные доли предпринимателей: в 2023 году – около 3,5 тысячи компаний из более чем 1,6 миллиона зарегистрированных.

Механизм поддержки ориентирован на тех, кто уже кредитуется в банках и отвечает формальным требованиям: наличие залога, отсутствие долгов и хорошая кредитная история. То есть субсидии получают не самые нуждающиеся, а «приличные» компании, способные самостоятельно обслуживать долги. В итоге рынок годами видит одни и те же компании, регулярно получающие помощь, и бюджет функционирует скорее как «стабилизатор для избранных», а не инструмент поддержки стартапов или антикризисной помощи.

Казахстанские власти до сих пор не внедрили систему оценки возврата инвестиций от субсидий – никто не отслеживает, сколько предприятий выросли, стали экспортёрами или увеличили занятость. Единственный показатель успеха – «освоение средств». Если деньги выделены и потрачены, программа считается успешной, – а дальнейшие результаты остаются неизвестными. Подобные проблемы отмечал и ВАП.

По итогам 2024 года Казахстан не продемонстрировал роста числа новых предпринимателей, экспортной выручки МСБ или доли частного сектора в ВВП. Наоборот, доля МСБ снизилась на фоне растущей инфляции и снижения потребления, а задолженность бизнеса продолжает расти, несмотря на субсидированное кредитование.

Ситуацию усугубляет политическая инерция. Субсидии удобны для власти: они создают иллюзию поддержки, формируют лояльные бизнес-группы и легко вписываются в отчётность, но не требуют ни реформ институтов, ни улучшения бизнес-климата. Поэтому каждый новый «антикризисный план» вместо налоговых стимулов и дерегуляции предлагает лишь расширение финансовой поддержки.

На практике это ведёт к замкнутому кругу: государство ежегодно тратит триллионы, не реформируя систему, а сохраняя её в застое. Такая модель убивает главный стимул предпринимательства — расти, рисковать и меняться. Если дешёвый кредит получают не за эффективность, а за «проход по списку», зачем меняться?

Система субсидирования не только не стимулирует здоровую конкуренцию, но и порождает зависимость от внешних ресурсов. Это касается не только бизнеса: по исследованию фонда Qalam, значительная часть граждан полагается на государство, связи или помощь извне. Треть опрошенных признались, что не могут повлиять на уровень своего дохода и едва сводят концы с концами; 24% рассчитывают на внешнюю поддержку, а 13% – на чудо. Даже среди тех с доходом 1-2 миллиона тенге многие не покрывают базовые расходы и не делают накоплений.

Такая установка сформирована не сама по себе, а десятилетиями выстраиваемой политикой, основанной на раздачах, которые заменяют системные реформы. В 2022 году президент Токаев обещал «поставить заслон непотизму и патернализму», но на практике прежняя модель продолжает работать, – как раз, в том числе, и через дорогостоящую систему субсидий, поддерживающую «избранных» и не стимулирующую реальные изменения.

Фактор 4: Разрастание национальных проектов без пересмотра госбюджета.

Дорогие модернизации с туманным выхлопом.

Национальный проект по модернизации ЖКХ и энергетики – один из крупнейших инфраструктурных проектов в Казахстане. До 2029 года на него планируется направить 13,6 триллиона тенге: 6,2 трлн – на энергетику, 6,8 трлн – на коммунальные сети и более 600 миллиардов – на цифровизацию и автоматизацию отрасли.

Проект масштабный: предусматривается модернизация 86 тысяч километров сетей, ввод 7,3 гигаватта новых мощностей, повышение надёжности теплоснабжения и устранение аварийных участков в водоснабжении и электрике.

Формально задача логична: по официальным данным, более 60% теплосетей и 50–90% водопроводных сетей изношены, а часть подстанций морально устарела. Но, как мы уже указывали ранее, на практике проект вызывает вопросы – в первую очередь из-за непрозрачной экономической модели, отсутствия механизмов возврата инвестиций и риска превращения в очередной бюджетный «пылесос».

Во-первых, критики отмечают, что вместо создания рентабельной системы энерготарифов государство продолжает субсидировать неэффективность – ресурсы тратятся на временный ремонт, а не на устойчивое развитие. Тарифообразование остаётся политически зарегулированным, а попытки его пересмотра вызывают социальное напряжение, из-за чего ни инвесторы, ни частные операторы не хотят обновлять инфраструктуру на рыночных условиях.

Во-вторых, большую часть расходов проекта покроют из бюджета и заёмных средств под государственные гарантии, что усилит фискальное давление и долговую нагрузку без ясных механизмов окупаемости и долгосрочного экономического эффекта. В прошлом крупные инфраструктурные программы часто заканчивались застывшими стройками и судебными разбирательствами с подрядчиками.

В-третьих, институциональная слабость остаётся главной угрозой: контроль за расходами затруднён, особенно в регионах; конкурентные закупки носят формальный характер, технические задания пишутся под конкретных исполнителей, отчёты фиксируют лишь объём освоенных средств, а не качество или эффективность. Сокращение изношенности сетей не гарантирует повышения их надёжности.

Кроме того, отсутствует ясность в приоритетах ремонта: непонятно, кто решает, в каких районах делать капитальный ремонт, а в каких оставлять аварийный режим ещё на годы. Вопросы учёта климатических, демографических и миграционных факторов остаются без ответа – отсутствуют как публичные документы, так и аналитические исследования.

Но самое важное с точки зрения влияния на благосостояние граждан – риск перекладывания затрат на население через рост тарифов, особенно если проект столкнётся с дефицитом средств. Механизм «тариф в обмен на инвестиции» может привести к тому, что после завершения строительства тарифы будут расти не по рыночным причинам, а для компенсации неэффективного освоения бюджета.

Кроме того, отношение к масштабным инфраструктурным проектам и промышленности в обществе в целом неоднозначное. В том же исследовании фонда Qalam 29,8% респондентов положительно относятся к отечественным частным предприятиям в промышленности, но 24,9% не поддерживают проекты с западными инвесторами, 14,1% – против химической промышленности, 14% – против мусоросжигающих заводов, 15,4% — против добычи полезных ископаемых. Поскольку национальный проект ЖКХ тесно связан с инвестициями в инфраструктуру и общим экономическим климатом, эти данные указывают не только на технические и финансовые трудности реализации, но и на серьёзные социальные вызовы – население не готово нести дополнительные расходы и не всегда доверяет таким инициативам.

В итоге мы видим ещё одну госпрограмму с большими расходами, но неясными эффектами, – в то время, когда глава государства говорит о дефиците бюджета и необходимости экономии.

Фактор 5: Слабая денежно-кредитная политика.

Нацбанк с каждым днём всё больше теряет и не держит управление.

Сегодня Нацбанк всё меньше выступает как активный регулятор экономического цикла и всё больше – как ведомство, лишь реагирующее «вручную» на внешние и внутренние шоки. Основные инструменты монетарной политики, – ключевая ставка, валютный курс и инфляционные ориентиры, – перестали работать как единая система, что снижает предсказуемость для бизнеса и населения.

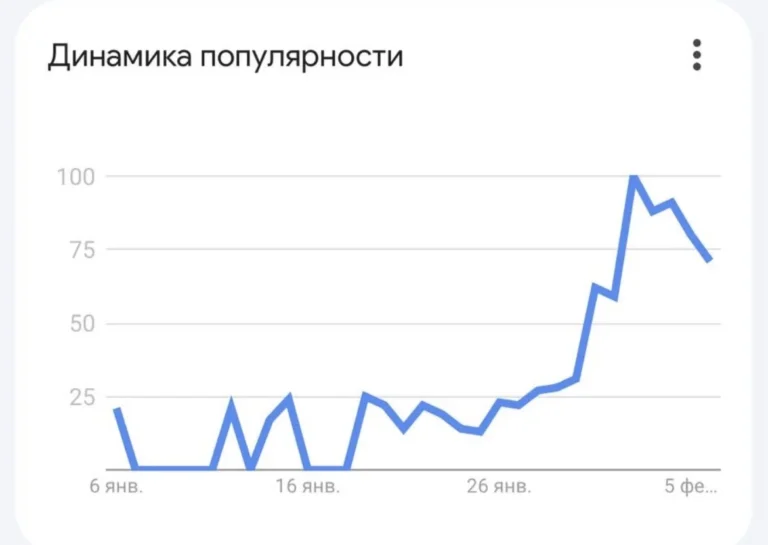

Ключевая ставка удерживается на высоком уровне 16,5% уже полгода, несмотря на то, что по официальным данным того же госоргана инфляция замедляется. Вместе с тем, заявления о «замедлении» вызывает вопросы, ведь 44,2% населения, – всё также по данным опроса Qalam, – жалуются на резкий рост цен на основные товары и услуги, который сильно бьёт по семейным бюджетам. Ещё 35,5% респондентов отмечают низкие доходы.

Экономисты отмечают, что высокая ключевая ставка сдерживает инфляцию, но при этом растущие государственные расходы через субсидии и национальные проекты создают непоследовательную политику, лишающую рынок стабильности и уверенности. Также высокая ключевая ставка Нацбанка приводит к тому, что ставки на кредитование для малого и среднего бизнеса достигают 20-27%. Как следствие – долгосрочные инвестиционные кредиты практически исчезают, лишая экономику необходимых ресурсов для развития и модернизации (и это в то же время, когда власти задумали масштабный нацпроект, который можно было бы сделать и без вливания госсредств).

Помимо этого, случившийся в июле резкий скачок валютного курса до исторически высокого показателя 550 тенге и выше за доллар стал ещё одним серьёзным ударом для бизнеса и населения, – особенно на фоне заявления премьер-министра, что «девальвации не будет». Отсутствие ясных объяснений от Нацбанка такому росту усилило недоверие. Хотя регулятор декларирует режим «плавающего курса» и «монетарной нейтральности», на деле он проводит непрозрачные валютные интервенции, создавая впечатление управляемого курса без понятной логики.

В итоге мы имеем то, что денежно-кредитная политика, игнорирующая реальные экономические и социальные вызовы населения, теряет эффективность, а Нацбанк лишён контроля над ситуацией. А системные решения существующих проблем подменяются фискальным нажимом.

Экономика Казахстана не падает, но сжимается под растущим давлением. Вместо снижения административных барьеров, создания предсказуемой среды, стимулирования конкуренции и создания новых рабочих мест со справедливой оплатой, государство усиливает контроль, перераспределяет ресурсы и надеется заменить институциональные решения ручным управлением.

При этом, каждый перечисленный в этом материале фактор при грамотном управлении мог бы стать точкой роста экономики. Однако при нынешних подходах проблемы не решаются, а лишь самовоспроизводятся. Поддержка достаётся не нуждающимся, а тем, кто встроен в систему. Деньги распределяются без оценки отдачи. Риски перекладываются на граждан. И всё это происходит под лозунгом стремления к «стабильности».

Но «стабильность» – это не отсутствие движения. Это предсказуемость при развитии. Сейчас же Казахстан двигается только в сторону, где предсказуемо лишь одно: экономическое давление на бизнес и людей будет усиливаться, пока не произойдёт либо институциональный перелом, либо накопленный дисбаланс не приведёт к настоящему кризису.

Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.

На примере НПЗ.Почему по-прежнему 3? Все сектора «экономики» поделены между своими. Конкуренция ненужна.