О чем мечтал отец Касым-Жомарта Токаева?

Для Кемеля Токаева, писателя-фронтовика, основоположника приключенческо-детективного жанра в казахской литературе, первым рассказавшем миру о чекисте Касыме Чанышеве, чей образ воплощен в знаменитых картинах «Конец атамана», «Транссибирский экспресс», «Кто вы, господинд Ка?», война закончилась в Польше в январе 1945 года.

Дитя голодомора

Он прожил до обидного мало – скончался 10 ноября 1986 года, когда ему было всего 63. Война осталась с ним на всю жизнь, но за 5 лет до смерти она ему снилась особенно часто. Его сын, будущий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в книге «Слово об отце» («Әке туралы ой-толғау»), посвященной его памяти, пишет: «Каждый раз, вспоминая об этой невосполнимой утрате для нашей семьи, пытаюсь понять, почему ему, прошедшему через все тяготы сиротского детства, кровавые ужасы Великой Отечественной войны, не посчастливилось пожить немного дольше, стать очевидцем такого незабываемого исторического события, как обретение Казахстаном суверенитета и независимости? А ведь отец задолго до наступления новой эпохи говорил, что Казахстан обязательно станет независимым, самостоятельным государством, имеющим свои дипломатические представительства за рубежом. Он часто повторял известную казахскую пословицу: «Еркіндігі жоқ елдің ертеңі жоқ» – «Без свободы у народа нет будущего…

До конца жизни для отца главным праздником был День Победы. Вся семья готовилась к нему заранее и очень тщательно. Мама знала, что отец пригласит к нам домой всех своих друзей и знакомых, имевших то или иное отношение к войне. Фронтовое братство ценил превыше всего, считал, что участники войны заслуживают особого уважения и доверия.

В связи с 40-летием Победы отец был награждён орденом Отечественной войны первой степени. Городской военкомат почему-то забыл пригласить его на чествование ветеранов войны. Несмотря на принятое Постановление Правительства об оказании особых почестей бывшим фронтовикам, в Алма-Ате в те годы началась подковерная возня по распределению квартир, автомашин, путевок в санаторий и других благ. Как это часто бывает, льготы миновали мимо многих ветеранов войны, они достались посторонним людям. Отца тоже обошли вниманием, но чувство собственного достоинства не позволило ему обращаться с просьбами к кому-либо. В день Победы надел все ордена и медали и вышел на улицу, чтобы принять участие в народных гуляниях. В тот погожий день многие знакомые и незнакомые люди подходили к нему, чтобы поздравить с великим праздником…Ему оставалось жить чуть более полутора лет»…

…Кемель Токаев родился 2 октября 1923 года в ауле Кальпе Каратальского района Алматинской области (бывшей Талдыкурганской) области.

События того непростого времени не миновали и семью его отца тоже. На XV съезде ВКП (б), состоявшегося в 1927 году, был обозначен курс на индустриализацию и коллективизацию страны, которые, как известно, нанесли непоправимый ущерб генофонду казахов, когда практически была уничтожена половина нации. В это число вошли и ближайшие родственники семьи.

Тока, его отец, оставшись без средств к существованию после так называемой коллективизации (был отобран весь скот), чтобы спасти семью от голодной смерти, вынужден был вместе с женой и тремя детьми покинуть родные места. Уходить в сторону Китая, как это делали в то время многие казахи, оставшиеся без личного подворья, отказался сразу. Чтобы пережить тяжелые времена и спасти детей, на семейном совете решено было перебраться во Фрунзе. Там тоже было нелегко, но по одной из гипотез, выдвигаемых историками, – из-за того, что Киргизия была включена в среднеазиатский экономический регион, который для Кремля был в основном поставщиком хлопка, но не скота.

Через пару лет после тяжелого переезда жену Тока разбил паралич. 1933 год выдался особенно тяжелым для семьи. В один из дней Кемель и его старший брат Касым пошли на городской базар Фрунзе, чтобы обменять на хлеб старые сапоги. По пути в город двух оборванных мальчишек настиг милицейский патруль, принявший их за беспризорников. Так они оба попали в детдом.

А в это время в съемной мазанке, где оставались больная мать и маленькая сестренка, разыгралась душераздирающая драма. Оказавшись рядом с топящейся печью, маленькая девочка оступилась и попала в огонь. Парализованная мать ничем не могла помочь ребенку. Прибежавший от дурного предчувствия домой Тока увидел два трупа. Жена, видимо, пережила смерть заживо сгоревшей дочери буквально на минуты – сердце не выдержало пережитого ужаса.

«Сосед Яков, у которого семья снимала мазанку, помог деду похоронить жену и дочь, после чего они вдвоём пошли искать пропавших мальчиков, – рассказывает Касым-Жомарт в своей книге. – Долгие поиски ни к чему не привели, это стало ещё одним тяжёлым ударом для деда, ставшего непохожим на себя после смерти жены и дочери. В ту же ночь Тока покинул хозяйский дом и больше его никто не видел. Он исчез бесследно. Перед этим сказал Якову, что жизнь для него потеряла смысл и попросил присмотреть за детьми, если они когда-нибудь появятся его в доме».

Сиротская доля

Тем временем мальчики, прожив в детдоме чуть более месяца, решили бежать. Вдвоем это сделать было трудно, за беспризорниками следили милицейские патрули. Первым ушел старший, Касым. Через три дня скитаний он дошел до ветхого домишки, который стал последним пристанищем для их несчастной матери и сестренки…

Касым вернулся в детдом, где оставалась единственная родная душа – братишка Кемель. Когда мальчишки поняли, что теперь возвращаться им некуда, они решили все силы бросить на учебу и научиться, наконец, грамоте. Касым понимал, что без знаний им с братом не выжить. Однако нормального учебного процесса там не было, поэтому он решил обратиться с письмом к начальнику детского приюта, где просил перевести их в другой детский дом. Так они оказались в интернете для детей сирот при Чимкентском свинцовом заводе.

Получив там среднее образование, Касым поступил в фельдшерское училище. Кемелю учеба тоже давалась легко, особенно хорошо успевал по таким предметам как казахский язык и литература. Мечтал поступить в институт, но в те годы, кроме вопиющей сиротской бедности, сильным препятствием на пути к этому было незнание русского языка.

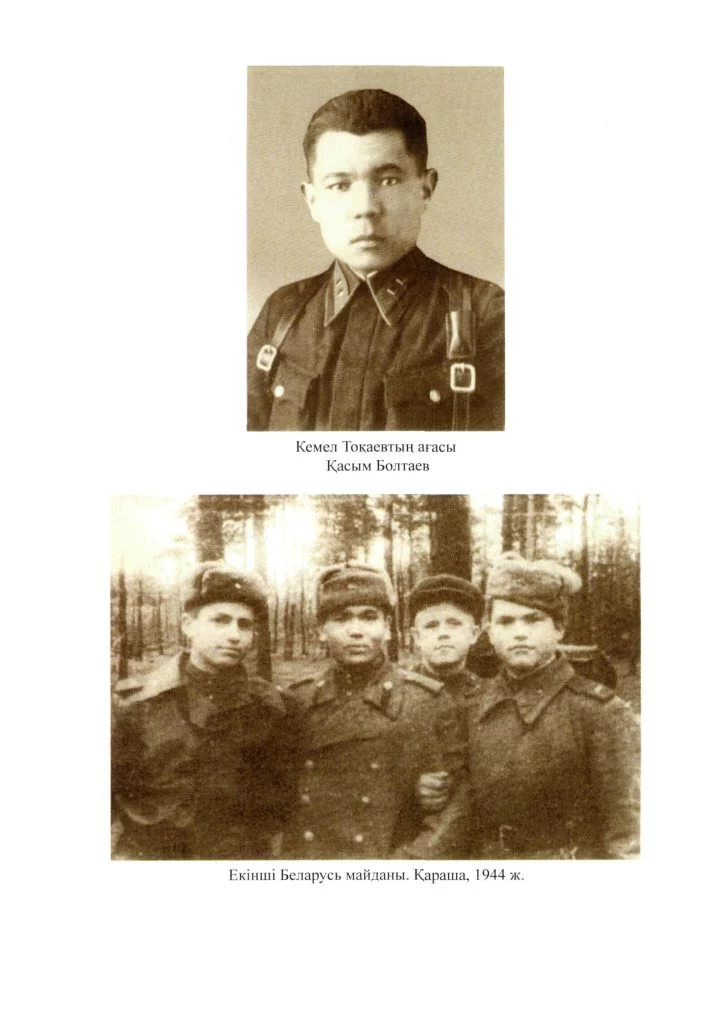

Касым, единственная родная душа, собирался поступить в институт, устроиться в общежитии и забрать к себе братишку. Но после окончания фельдшерского училища в 1939 году он был направлен в Свердловск на курсы подготовки младших офицеров. Отказаться не мог – законы того времени были жестоки. С началом войны Касым Болтаев (записан по имени деда по отцу) был призван на фронт одним из первых, а 22 февраля 1942 года его не стало.

День, когда он получил кара кагаз – известие о смерти старшего брата, стал для Кемеля Токаева самым черным и тяжелым в его жизни. Он бережно хранил письма Касыма и фотографии, где брат изображён в форме лейтенанта Советской Армии.

«Он много раз рассказывал о том, как Касым приходит к нему во сне, о чём-то говорит, что-то советует, будто пытаясь уберечь от невзгод, – вспоминает Касым-Жомарт Токаев в своей книге об отце. Иногда мне казалось, что отец надеется на чудесное воскрешение старшего брата. В такие минуты он говорил: «Может быть, он потерялся в госпиталях после тяжёлого ранения или контузии. На войне всякое бывало. Я сам лежал с тяжёлым ранением в военных госпиталях и видел, как молодые солдаты, оставшись без рук и ног, отказывались возвращаться домой и бесследно пропадали на полустанках и вокзалах».

Кстати, первой частью своего имени я обязан дяде, которого, к сожалению, не довелось увидеть, а Жомартом (Щедрым) меня назвала мама, мечтавшая увидеть меня взрослым человеком, наделённым широтой души».

Война Кемеля Токаева

В конце 1942 года Кемель тоже ушел на фронт. После окончания краткосрочных сержантских курсов во Фрунзенском пехотном училище его направили в воинскую часть, входившую в состав Сталинградского фронта. Инструктор по военному делу рекомендовал парня из Казахстана на должность командира отделения 226-й Стрелковой дивизии. Через три месяца получил ранение и был направлен в военный госпиталь, а после лечения – в Седьмой гвардейской танковый полк прорыва, входившего в состав Первого Украинского, а затем Второго Белорусского фронтов. В его задачу входило сопровождение танка во время проведения наступательных операций и подавления огнём живой силы противника.

«Отец рассказывал нам, что накануне боев с ними активно работали политруки, убеждали их не щадить себя во имя Родины, – вспоминает Касым-Жомарт Токаев. – Широко использовалось и такое стимулирующее средство как спирт: перед наступлением бойцам выдавали традиционные «наркомовские 100 грамм».

Вспоминая о войне, Кемель Токаев говорил, что нельзя верить художественным произведениям и фильмам, где она описывается в романтических розовых тонах. Довольно скептически относился, к примеру, к повестям на партизанские темы Ади Шарипова. Однако оправдывал писателя, ссылаясь на специфику военной истории во время хрущёвской оттепели. По его словам, военные историки, пытаясь по указке генсека Хрущева принизить роль выдающихся военачальников, неоправданно выпячивали действия партизанских соединений.

Его также раздражали также «ванильные» рассказы многих авторов о «не ведавших страха» советских солдатах и офицерах во время кровопролитных боев. В романе «Солдат соғысқа кетті» – «Солдат ушёл на войну» – он подробно описал, как вместе с другими новобранцами впервые оказался под бомбовыми ударами противника: «Бомбы сыпались на эшелон с неба, как из чёртовой дыры. Летящие снаряды издавали жуткий вой и свист, от этого звука охваченные ужасом люди впадали в оцепенение. Некоторые молодые солдаты не могли сдвинуться с места, раненые новобранцы кричали и плакали так, что порой заглушали свист авиабомб. Мне удалось собраться в кулак, быстро покинуть вагон и выбежать в открытую степь. Вместе с однополчанами залёг под одним из бугров. Несколько привыкнув к оглушительным взрывам, перевернулся на спину и стал наблюдать за действиями бомбардировщиков. Вражеские мессершмидты вытворяли несусветное. Жертв было несметное количество, особенно среди гражданских лиц. Громко плакали дети, с ужасом видя, как их родители погибают под бомбами. Сбросив смертоносный груз, немецкие бомбардировщики не успокоились, начался пулемётный обстрел оставшихся в живых людей… Длинная пулемётная очередь, выпущенная из одного из самолетов, прошла буквально в нескольких сантиметрах от меня. Так я получил боевое крещение на войне. Из общего числа новобранцев в живых осталось чуть больше половины». Война стала его первым жизненным университетом не только по урокам мужества. Спустя много лет он говорил, что русским языком овладел не за школьной партой, а в боевых условиях.

На войне он провёл 2,5 года. Однажды после трёхдневных боев полк оказался без пропитания – полевая кухня застряла на далеких подступах к театру военных действий. Нужно было что-то делать. Когда Кемель увидел в поле убитую лошадь, то решение принято было мгновенно: он стал быстро разделывать тушу. Позвав на помощь одного из солдат, перетащил свежее мясо на позиции. Далеко не всем сослуживцам понравилось предложение – добыть ведра и сварить конину, но голод сделал свое дело и солдаты с аппетитом приступили к трапезе, после чего долго благодарили солдата из Казахстана за проявленную смекалку. Он отшучивался – угостил, мол, национальным блюдом.

Его университеты

До Берлина Кемель Токаев не дошёл: 21 января 1945 года в боях на польской земле он был тяжело ранен. Разрывная пуля попала в правую ногу. Упав с танка, Кемель пролежал на земле около 10 часов без сознания, пока его не нашли военные санитары.

Рана оказалась тяжёлой – была перебита кость, что практически не оставляло надежд на сохранение ноги. Но хотя в военных госпиталях Гомеля и Омска врачи твердили о необходимости ее ампутации, Кемель Токаев настаивал на продолжении лечения без хирургического вмешательства. Его упорство обернулась удачей – он попал в поле зрения молодого хирурга Гавриила Илизарова, уже в те годы проводившего эксперименты по вытягиванию костей. Спустя 30 лет этот метод получит название компрессионно-дистракционного аппарата Илизарова, а его автор будет удостоен за свое изобретение Ленинской премии. Но летом 1945-го 23-летний хирург проводил клинические испытания аппарата на свой страх и риск. Когда он накладываю Кемелю специальную шину, то все свои расчёты строил на том, что молодой организм справится с экстремальной ситуацией, и кость начнёт срастаться. После долгого лечения (более трех месяцев был прикован к больничной кровати) солдат всё же смог встать на костыли. Нога была спасена!

После этого он был направлен долечиваться – продолжать эксперимент по искусственному сращиванию кости – в военный госпиталь в Алма-Ате, которым руководил Александр Сызганов. В семейном архиве Токаевых сохранилась выписка из лечебного дела от 16 июня 1945 года. «Комиссия эвакогоспиталя 1494. звание – гвардии сержант, рост 172 см, вес тела 60 кг, окружность груди 95 см., ранен 21 января 1945 года разрывной пулей в правую голень. Хирургическая операция. Наложена циркулярная гипсовая повязка. Следовать пешком не может, в провожатом не нуждается. Заболевание обусловлено – ранен в бою при защите СССР».

И хотя формально война для Кемеля Токаева закончилась 21 января 1945 года, но ещё долгие годы она давала знать о себе: по ночам вскакивал во сне, отдавая боевые команды…

Из госпиталя под Алма-Аты Кемель Токаев вышел инвалидам второй группы, без крыши над головой, образования и работы. В послевоенной столице устроиться на работу было трудно, везде требовались здоровые люди, вернувшихся с фронта с тяжёлыми ранениями, особо не привечали. Со временем он нашёл родственников недалеко от столицы. Они, конечно, приютили его, но при этом гостеприимством не отличались: сами еле-еле выжив после чудовищного голодомора и войны, с трудом сводили концы с концами.

«Сердобольные» родичи твердили ему, что инвалиды никому не нужны, в институты их, также, как и на работу, не принимают, поэтому он должен остаться в их доме, чтобы помогать по хозяйству. Но он уже принял решение – получить образование, чего бы это ему не стоило.

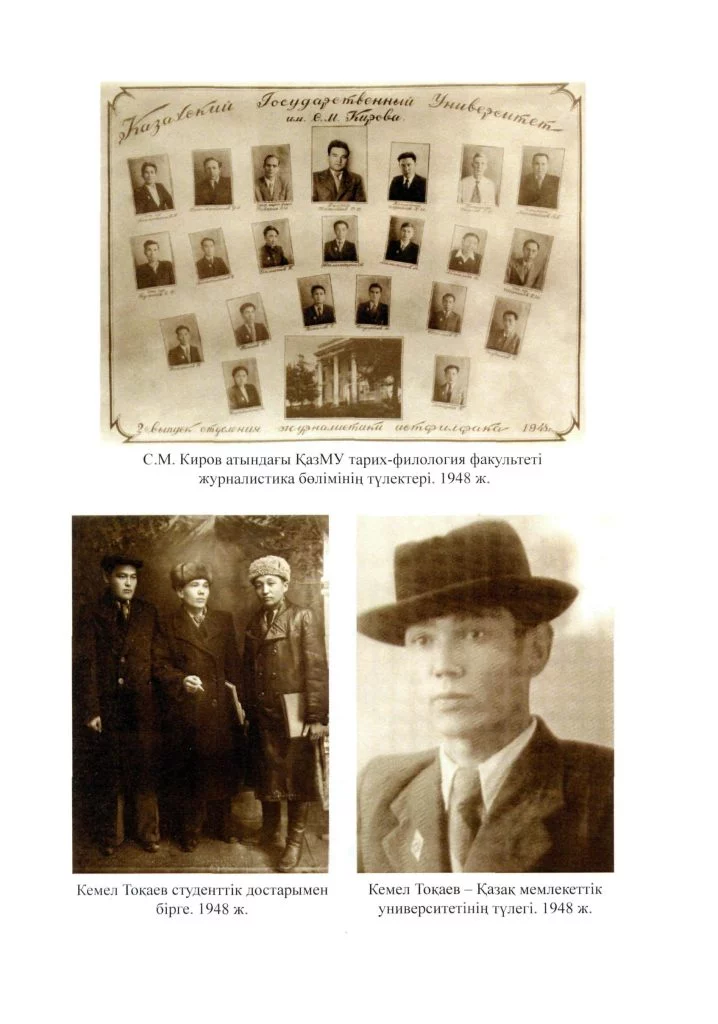

Появление летом 1945 года в зале, где заседала приёмная комиссия Казахского государственного университета имени Кирова увешанного орденами и медалями парня в военной форме и на костылях не могло не произвести впечатления. Когда его спросили, на каком факультете он хотел бы учиться, стесняясь плохого русского языка, Кемель ответил на казахском, что с детских лет мечтал стать журналистом. Так он практически без вступительных экзаменов стал студентом филологического факультета КазГУ. Впервые за 22 года неимоверно тяжелой жизни затеплилась надежда на будущее.

Атмосфера, царившая в университете, располагала к серьезной учебе. Он, в частности, основательно взялся за изучение русского языка (переписывал книги русских классиков), который в те годы был своеобразным пропуском в другую жизнь. Без его хорошего знания рассчитывать на успешное продвижение не приходилось.

В студенческие годы Кемель Токаев очень сблизился с Муслимом Базарбаевым, будущим известным учёным-филологом, директором института литературы и языкознания академии наук республики. Круглый сирота, лишившийся на войне единственного брата, он очень дорожил этой дружбой. У них было много общего: веселый, щедрый, энергичный красавец Муслим, тоже будучи выходцем из аульной глубинки, также, как и он, очень тянулся к знаниям.

После окончания университета в 1948 году Кемель поехал по распределению в Джамбул. После года работы в областной газете, его перевели в Алма-Ату в редакцию детской газеты «Казакстан пионерi”, где у него появилась возможность по-настоящему окунуться в журналистскую стихию. Через несколько лет был назначен ее главным редактором и вскоре (в начале 50-х) эта газета, обретя свое «лицо», стала по-настоящему популярной.

Именно в «Казакстан пионерi» Кемель Токаев впервые задумался о писательстве. Так появился «Звездный поход». Свою первую повесть он посвятил пионерам, а через три года после ее издания завершил работу над «Аскын» («Поток») – книгой, посвящённой казахстанской милиции.

Так он стал основоположником детективно-приключенческого жанра в Казахстане. Собирая материал для очередной книги, много работал в архивах МВД и КГБ. Его, в частности, очень интересовала деятельность первого красного комиссара Семиречья Ураза Жандосова и обстоятельства, связанные с организацией убийства белогвардейского атамана Дутова. К сожалению, из-за существовавшей в те годы жесткой цензуры далеко не все эпизоды этого сложного и интересного дела вошли в ставший бестселлером роман «Соңғы соққы» – «Последний удар», где описывается борьба казахстанских чекистов 20 годов с внутренними и внешними врагами. Главный герой романа – Касымхан Чанышев, прототип чекиста Чадьярова в таких популярнейших фильмах как «Конец атамана», «Транссибирский экспресс» и «Кто вы, господин Ка?», чей образ на экране создал «визитная карточка» казахского кино Асанали Ашимов.

Известно, что Кемель Токаев хотел подробно описать в своем романе преступления на территории Казахстана царского генерала Анненкова и его приспешников, но, ссылаясь на то, что это внесёт раскол в межнациональные отношения, непреклонные цензоры из отдела культуры ЦК КП Казахстана легли костьми, чтобы не пропустить эти эпизоды. Впоследствии, как выяснилось, эти же люди, включившись в горбачевскую перестройку и став «демократами», охотно разыгрывали национальную карту, не заботясь о сохранении стабильности в межнациональных отношениях.

… Те, кто знал Кемеля Токаева, не могли упрекнуть его в передергивании фактов и в увлечении пропагандистскими клише. Ни в одной его книге не содержится восхваление в адрес коммунистической идеологии, хотя, если бы он решился на это, его могли понять: коммунистом он стал на фронте, в 1944 году перед очередным боем, который мог стать для него последним.

Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.