Почему Токаев решил подарить сайгаков китайцам?

Во время визита Си Цзиньпина в Казахстан Акорда объявила о неожиданном подарке Китаю – 1,5 тысячах сайгаков. Некоторые граждане усмотрели в этом желание властей раз и навсегда избавиться от «надоевших животных», вызвавших в последнее время проблемы у фермеров на севере страны. Ещё больше эту позицию укрепил министр экологии заявлением о решении по «изъятию» части сайгаков, – и это несмотря на то, что они признаны уникальным достоянием казахской степи. Но насколько обсуждения верны с научной точки зрения? Exclusive.kz обсудил регулирование численности сайгаков с экспертом – экологом, докторантом Высшей школы госполитики Назарбаев Университета Дастаном Кусмановым.

– Для начала расскажите, насколько глубоко изучена тема сайгаков в Казахстане и что побудило вас ею заняться?

– Я уже полтора десятка лет работаю в сфере экологии, но ранее в основном работал «по ту сторону баррикад», в промышленности, – возглавлял экологические службы, занимался рекультивацией нарушенных земель, участвовал в рабочей группе мажилиса по Экологическому кодексу. Позже я решил, что хочу быть ближе к природе, к животным, и заняться экологией уже не с производственной стороны, а с научной точки зрения в докторантуре Назарбаев Университета. Там я и начал вникать в тему сайгаков.

Когда-то в детстве читал книгу «Живые сокровища Казахстана», где была целая глава про сайгаков. Среди авторов – известные зоологи и ботаники. Например, Аркадий Слудский – бывший руководитель Института зоологии, умер в 1978 году. Как раз он и курировал создание этой книги, и описывал тот пласт истории, который был по сайгаку. В ней говорится, что в дореволюционный период сайгаков осознанно истребляли, особенно в конце XIX-начале XX века, когда у людей массово появилось огнестрельное оружие. Рогами сайгаков в это время активно торговали с Китаем. К этому добавились ещё и эпидемии, что также привело к постепенному вымиранию животных. Тогда их осталось около 20 тысяч.

Ситуация изменилась с приходом советской власти. В 1919 году, в разгар гражданской войны, Ленин подписывает постановление, которое касалось сроков сезонов охоты. Скорее всего, у него была цель – ограничить ношение оружия, но это помогло и сайгакам восстановиться, за счёт того, что они попали под запрет охоты, вместе с лосями и козами. В итоге с 1919 по 1953 годы численность сайгаков начала восстанавливаться, популяция выросла до миллиона и более. И хотя все эти цифры условны, в целом считается, что это был пример успешной охраны природы в Советском Союзе.

– Складывается впечатление, что мы сейчас повторяем такой же цикл истории. Так ли это?

– Есть некоторые сходства, но есть и существенные различия. Например, в советское время была централизованная система управления народным хозяйством. Если сайгака и добывали, то этим занимались охотпромхозы – организации, которые полностью снабжались за счёт государства. Например, если им нужны были холодильники, они об этом сообщали, и тогда после получения необходимого оборудования им разрешалась сезонная охота по определённым поставленным планам.

Позже, в попытке показать более высокие результаты, они начали делать приписки, типичные для советской системы. В конце 70-х годов даже был случай завышения норм изъятия, который в сочетании с рядом трудных зим привёл к резкому падению численности сайги. В итоге вводили мораторий на один год.

Сейчас есть структура, которая в каком-то смысле является преемником охотпромхозов – это «Охотзоопром». Он тоже централизован, занимается управлением популяциями сайги, занимался её защитой на протяжении последних 25-30 лет, с 2023 года занимается его промыслом, применяя те же методы добычи – ночной отстрел и коралевый метод. Но сегодня уже есть элементы рыночной экономики: многие услуги государству проще передать на аутсорс, чем вкладываться с строительство и обслуживание. Скорее всего, холодильники не принадлежат сейчас «Охотзоопрому», местные мясокомбинаты готовы представить свои услуги по переработке мяса. Оно и понятно, с нынешней экономической ситуацией государство вряд ли стало бы сейчас строить холодильные комбинаты где-то в степи, чтобы они потом простаивали большую часть года.

Полагаю, что на фоне перспектив уменьшения бюджета, «Охотзоопром» получил задачу выйти на самофинансирование. Потому появилась идея: давайте сами будем добывать сайгаков, продавать рога, получать доход и за счёт него содержать службу.

Ещё один важный момент – подход к использованию земли. В 1950-1980 годы земля была государственной, были большие совхозы, и если сайгак заходил на один участок и что-то вытоптал, – не беда, пастбищ и сенокосов в рамках большого совхоза хватало. Сейчас же всё иначе: земли распределены между небольшими хозяйствами, у каждого – свой участок. И потому, если сайгаки забежали на твою территорию и вытоптали пастбища, сенокосы или посевы, – тебе просто не повезло, у такого хозяйства нет запаса прочности, недостаточно земель. Всё вокруг в аренде у других хозяйств со своими задачами выживания.

– Сейчас численность сайгаков собираются регулировать через отстрел. Этим будет заниматься только одна организация?

– Пока да. Но, судя по происходящим обсуждениям, охота будет разрешена и частным охотничьим хозяйствам. Возможно, даже начнут выдавать лицензии на трофейную охоту. Пока неясно, смогут ли фермеры получать разрешения на отстрел сайгаков, если те заходят на их поля. Тут много нюансов: наличие оружия, охотничьих прав, лицензий. Может, фермеров обяжут вызывать специальные бригады. Всё в стадии обсуждения.

– Правильно ли я понимаю, что те, кому разрешат охоту, смогут благодаря этому зарабатывать на этом, продавая мясо и рога? Если да, о каких суммах идёт речь?

– Торговля рогами пока запрещена – для этого Казахстану необходимо согласие CITES, международной организации, которая регулирует торговлю видами, находящимися под угрозой исчезновения. И даже если такое разрешение дадут, заниматься этим, скорее всего, сможет только организация, подведомственная министерству экологии. Это будет централизованный сбор и маркировка, – как это делается, например, в Африке со слоновой костью или рогами носорога. То есть, каждый, кто добудет рога сайгака, должен их сфотографировать, занести в базу и прикрепить соответствующую бирку с QR-кодом, позволяющую вести учёт законно добытых рогов. Это позволит контролировать оборот и исключить попадание на рынок рогов, добытых браконьерским способом.

Помимо этого, сейчас обсуждается идея разрешить сбор рогов, оставшихся после естественной гибели животных, – например, в результате зимнего мора. Жители степных районов могли бы официально сдавать находки, получая пусть и меньшую, но легальную выплату. Это тоже может стать дополнительным источником дохода как для населения, так и для государства.

Насколько мне известно, Казахстан намерен представить соответствующие инициативы на заседании CITES, которое состоится в ноябре в Самарканде. На нём могут быть рассмотрены поправки в приложение 2 соглашения CITES, которое запрещает торговлю дериватами сайги из дикой природы. Предлагается сделать исключение для казахстанской популяции. Возможно, нас ещё поддержит Россия, так как сайгаки мигрируют и туда. А вот в Монголии, вероятно, будут возражения: если система маркировки даст сбой, начнётся отстрел их популяции, потому что рога похожи по свойствам и цене.

Но если торговлю рогами разрешат, это принесёт прибыль в бюджет Казахстана, благодаря чему «Охотзоопром» сможет частично финансировать свою деятельность. Примерные расчёты такие: если численность популяции – около 4 миллионов особей, и условно 40% из них – самцы, то при отстреле 15% можно получить порядка 480 тысяч рогов. Сейчас средняя цена, как мне рассказывали специалисты, – 400-500 долларов за рог. Даже если при легализации добычи и увеличении предложения она упадёт до 200 долларов за рог, это около 96 млн долларов дохода. После вычета неизбежных затрат на логистику и цифровизацию, итоговая сумма уменьшится где-то на 10 млн, – но всё равно останется значительный доход, который может идти на финансирование охраны и мониторинга.

Кроме того, в 2023 году, как известно, была начата отработка схемы переработки мяса, по которой госорганы будут заключать контракты с мясокомбинатами, а они начнут производить из сайги тушёнку, которую затем смогут реализовывать. 600 тысяч животных при условном весе 20 кг могут дать до 12 тыс. тонн мяса. При условной стоимости в 1000 тенге за кг (если сайгу будут продавать дешевле баранины), – это около $23,5 млн. После расходов на переработку, вероятно, останется около $10 млн.

В целом, вся эта идея – не новая. Ещё в советское время существовала аналогичная система: охотпромхозы централизованно занимались добычей, а Институт зоологии разрабатывал научное обоснование – сколько можно изымать, чтобы не навредить популяции. Тогда же развивалась прикладная зоология. Например, исследования, связанные с противочумными мероприятиями, финансировались потому, что были полезны государству. В результате добыча сайги понемногу велась под научным контролем, с экономическим обоснованием, и приносила доход в народное хозяйство.

Но потом всё разрушилось. В конце 80-х охота стала доступна кооперативам, и как следствие резко активизировались браконьеры, вновь открылся китайский рынок, но граница не контролировалась, пошла контрабанда и популяция обвалилась. В итоге «Охотзоопром» был переориентирован на охрану сайги. С 1999 года охота была запрещена, популяцию спасали, и лишь в последние годы численность восстановилась. Но теперь вновь начались проблемы, и мы снова думаем, как её решать и при этом разумно. Обсуждения во многом сейчас слишком эмоциональны, – недавно один из депутатов заявил, что «надо с ружьём выходить и фигачить». Это звучит чересчур.

– Обосновывая необходимость отстрела сайгаков, сейчас говорят, что они сильно вредят фермерам, особенно в приграничных с Россией регионах. Насколько это соответствует действительности?

– Проблема, действительно, есть, особенно в Западно-Казахстанской области. В прошлом эту тему подробно исследовали Институт зоологии и Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана. Они изучали влияние сайгаков на пастбища, сенокосы, водопои, проводили опросы, встречи с местными жителями.

Выяснилось, что если сайгаки просто проходят по пастбищам, конфликт между людьми и животными до некоторой степени терпим. Трава потом отрастает. Но там, где животные остаются надолго, особенно в местах окота, возникают проблемы. Там сайгаки остаются на 2-3 недели, пока родившиеся сайгачата не окрепнут. Представьте: 200 тысяч животных на нескольких десятках гектаров. Для небольшого фермерского хозяйства, у которого нет других пастбищ и сенокосов, это катастрофа.

Есть ещё один важный аспект, который часто звучит в аргументах фермеров: сегодня сайгаки стали практически неуправляемыми. Многотысячные стада невозможно ни остановить, ни отогнать. Это действительно так. Если раньше, по наблюдениям зоологов, они старались избегать железных дорог, линейных объектов, даже просто присутствия человека, то теперь эта осторожность заметно снизилась. Те методы, что раньше могли отпугнуть животных, сегодня уже не работают. Поведение сайгаков меняется, они адаптируются к антропогенному ландшафту и теряют прежнюю чувствительность к опасности.

Но, например, по закону, если фермер найдёт павшую сайгу, он не имеет права её трогать, – это может быть расценено как браконьерство. То есть он и пострадал, и не может воспользоваться тушей. А потому нужно разрабатывать механизмы, которые позволят и местным жителям получать какую-то выгоду, и компенсировать убытки.

Ещё в 2023 году международные эксперты и зоологи рекомендовали разработать правовые механизмы компенсации убытков и вовлечения местных сообществ. Но пока чиновники говорят, что «методика оценки ущерба ещё не разработана». А ведь требуется оперативный выезд на место, объективная проверка, чтобы не было злоупотреблений с обеих сторон.

При этом, стоит отметить, что сайгаки расширяют миграционные маршруты, возвращаются на исторические территории, которые за последние десятилетия стали чьей-то пашней или пастбищем.

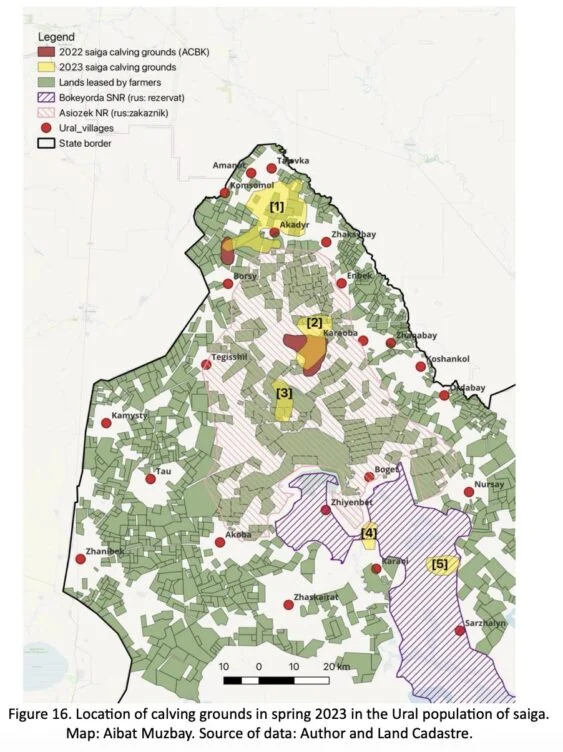

По этому поводу есть масштабная научная работа, которую провёл исследователь Айбат Музбай в магистерской диссертации, защищённой в Германии. Он подробно рассматривал, как менялось распределение земель в Жанибекском и Казталовском районах Западно-Казахстанской области с 1991 по 2023 годы, наложив данные земельного кадастра на карту. В своей работе он показал, как в течение трех десятилетий росло количество участков, выделенных под фермерские хозяйства в рассматриваемых районах. И именно эти территории оказались местами обитания сайги.

Это вызывает резонный вопрос: так кто же был здесь первым – фермер или сайгак? Формально – земля у фермеров по документам. Но если смотреть исторически, сайгаки паслись здесь веками, тогда как человек получил землю недавно. Причём, даже если он унаследовал её от предков, те вели кочевой образ жизни, перемещаясь вместе со скотом. Конфликта не было. А нынешняя система – оседлая, интенсивная.

Важно учитывать и экономику. Фермеры вложились в землю, берут кредиты, зависят от субсидий. Это усиливает напряжённость. Даже если раньше здесь шли табуны сайгаков, то теперь на этих землях – пшеница или сенокосы. Убытки реальны. Но возможны и манипуляции. Например, можно заявить: «У меня всё вытоптали, дайте субсидию», – даже если это был участок, недавно введённый в оборот. Вопрос: насколько эффективно используется земля? Если урожайность составляет 10 центнеров с гектара, а рентабельность держится только за счёт господдержки — может, лучше разводить скот? Тогда и сайгаки не будут врагами.

– Исходя из сказанного, нужно ли действительно регулировать численность сайгаков для защиты фермеров? Или заявления об этом – просто лоббизм интересов «Охотзоопрома», который нуждается в деньгах, и охотничьих организаций?

– В самом термине «регулировать численность» уже заложено двойное дно. Наши коллеги из Института зоологии акцентируют особое внимание: слово «регулирование» несёт негативную коннотацию. Его используют, когда речь идёт о вредителях, – вроде саранчи, колорадских жуков или сорняков, численность которых действительно нужно сдерживать.

А сайгак – это не вредитель. Правильнее говорить не о «регулировании», а об устойчивом использовании. Речь о том, чтобы ежегодно забирать из популяции 10-20% и использовать этот ресурс с пользой: продавать мясо, рога, развивать охотничий или аграрный бизнес. Это экономически разумный, управляемый процесс, а не истеричная реакция на конфликт.

Когда же звучат слова «регулировать», за ними часто следует уже не аргумент, а эмоция. Это своего рода триггер, отключающий рациональность. Возможно, это элемент эмоционального лоббизма – давление, чтобы выбить поддержку, дотации, субсидии. Кто стоит за такими высказываниями, сказать трудно. Может, это искренние крики отчаяния фермеров, потерявших урожай. А может, и намеренно запущенная повестка. Но в любом случае на такие эмоциональные всплески лучше не вестись – важно сохранять холодную голову и искать взвешенные решения.

– А как вы оцениваете новость о том, что Казахстан подарит Китаю 1,5 тысячи сайгаков?

– Это больше политический жест, чем экологическая мера. С биологической точки зрения полторы тысячи – это капля в море: у нас сайгаки могут в таком же количестве погибнуть, просто столкнувшись с забором вдоль трассы. Если оценивать пропорционально, это порядка 0,03–0,04% от общей популяции, которую сейчас оценивают примерно в 4 миллиона голов. Для сравнения: обсуждаемый объём возможного отстрела – около 800 тысяч особей. Но с политической точки зрения – это очень хороший дипломатический ход.

Китай давно проявляет интерес к сайгаку: в своё время они пытались возродить у себя популяцию, завозили животных из разных зоопарков, пытались разводить, но безуспешно. Так что подарок в виде живых сайгаков – это символ дружбы, жест доверия, который может укрепить отношения. Возможно, есть также ожидание нашей стороны, что Китай поддержит нас на заседании CITES в ноябре или пойдёт на какие-то другие уступки на совсем других направлениях.

Есть, конечно, в таком решении биологические риски, хоть и отдалённые. Если китайская популяция сайгаков вдруг разрастётся, они могут начать расселяться, – например, в сторону Монголии, где обитает отдельный подвид сайги. Тогда возможно скрещивание, и это может повлиять на генетическую чистоту монгольской сайги. Но это только гипотетический сценарий. А с практической стороны, такая передача – это своего рода «биологическое страхование» для сайгака: например, если в Казахстане случится эпидемия или катастрофа, где-то в другом месте сохранится жизнеспособная популяция. Так что в целом это разумное решение.

– Есть ли другие страны, которые также заинтересованы в получении сайгаков? Или только Китай проявляет интерес к таким подаркам?

– В принципе, такие запросы могли бы поступить и от других стран со схожими экологическими ландшафтами. Например, в Туркменистане и Узбекистане существуют небольшие популяции сайгаков, которые естественным образом переходят границу из Устюртской популяции. Но сейчас миграция сайги в эти страны происходит естественным путем через специальные переходы на границе, так что со стороны этих стран явного интереса в дополнительных подарках как бы и нет.

Знаю, что интерес к сайгакам когда-то проявлял Азербайджан. Но в остальном – совсем немного стран, где реально можно было бы восстановить или создать устойчивую популяцию. В Россию сайгаки уже заходят самостоятельно. В Украине сейчас война, не до подобных проектов. А в Европе сайгакам просто негде пастись, кроме возможно, Молдовы и Польши, – ландшафты и климат не те. Так что на сегодня интерес практический проявляет, в основном, Китай.

– Получается, более гуманными методами численность сайгаков всё равно не сократить, и отстрел остаётся единственным реальным инструментом?

– Да, на текущий момент других рабочих способов действительно нет. Теоретически можно попробовать ловить животных и переселять или дарить в большем количестве, но это очень сложно: сайгак – пугливое животное, его трудно поймать без стресса, особенно взрослого. Достаточно вспомнить про недавний всплывший в новостях случай с лошадьми Пржевальского, которых везли из Европы: одну не смогли поймать, и она сбежала. С сайгаками может случиться то же самое. Конечно, с детёнышами, может, чуть проще, пока они только родились и ещё далеко не бегают, – но тогда встаёт другой вопрос: смогут ли они адаптироваться, если будут расти вне стада, получат ли все необходимые поведенческие навыки? Это как со слонами в Африке: когда начали отстреливать старых самцов, оказалось, что именно они передавали молодым знания, как выживать во время засухи. Память и коллективный опыт у животных важны.

Поэтому промысел – по сути, исторически сложившаяся модель. Сайгак всегда был промысловым видом: охотились ради мяса и рогов. Вопрос лишь в том, как это делать. Какими темпами, в каких объёмах, с каким контролем, с каким распределением доходов и на что эти доходы будут направлены. Это и определит устойчивость подхода.

Но здесь спорят две философии. Первая – антропоцентризм: природа дана человеку, и её ресурсы нужно использовать рационально для пользы человека. Именно эта логика лежит в основе подхода государства. Я сам больше придерживаюсь этого взгляда, мне интересно прикладное применение. А есть и другая концепция – экоцентризм, заключающаяся в том, что природа и животные сами по себе ценны и что человек не вправе распоряжаться ими только ради выгоды. Многие европейские зоологи и зоозащитники исходят именно из этого.

– А что будет, если прислушаться к логике экоцентризма и оставить сайгаков в покое?

– Даже если мы отстранимся и скажем «Пусть природа сама регулирует», всё равно будут периоды эпидемий, резких спадов численности. Генетический пул у популяции сейчас не очень широкий, это последствие «бутылочного горлышка», когда выжившие особи уменьшившейся популяции скрещиваются между собой. Со временем естественный отбор будет отсеивать слабых, но для этого популяции нужно пройти через ещё несколько циклов.

В то же время без контролирования популяции недовольство только вырастет – фермеры будут ещё больше жаловаться на вытоптанные поля, а на трассах будут происходить аварии. Увеличение численности сайгаков только усугубит все эти проблемы.

Так что рациональнее всё же использовать их мясо и рога, чем терять ресурс впустую. Главное, чтобы это был не просто отстрел животных, а устойчивое использование. Важно не переборщить, внедрить чёткие механизмы распределения прибыли и контроля. Если сделать всё бездумно, – потом опять будем «плакать» и восстанавливать с нуля.

Ранее Exclusive.kz опубликовал материал «Как сайгаки уничтожают урожай 2025 года», в котором подробно рассказывалось о жалобах фермеров в Костанайской области на то, что «стихийная сила природы в лице сайги стала угрозой, от которой некуда спрятаться».

Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.

С таким итогом опять будет истребление

Посевных площадей стало меньше, чем в 1991. Как и поголовье скота. В 2023 г Институт зоологии отказался от разработки Биообоснования регулирования численности сайгаков. Мотив известен — необходима ретроспектива земель. Рассматривать вопрос о вреде от сайгаков без этой ретроспективы — идти на поводу у фермеров. Кстати, так ни одного научобоснования регулирования численности сайгаков — 2023 и 2025 гг, так и не увидели.

Қазба байлықты бітіріп енді жануарларды сатыңдар өңшең сатқындар