Смертельно опасные улицы: как Vision Zero может изменить дороги в Казахстане

В Казахстане растет уровень аварийности на дорогах – сотни жизней ежегодно обрываются из-за ДТП. К этой тревожной статистике ведет целый комплекс факторов: от устаревшей дорожной инфраструктуры до нехватки системного контроля и слабой культуры вождения. Обычные меры – профилактика, штрафы, камеры – давно перестали быть панацеей.

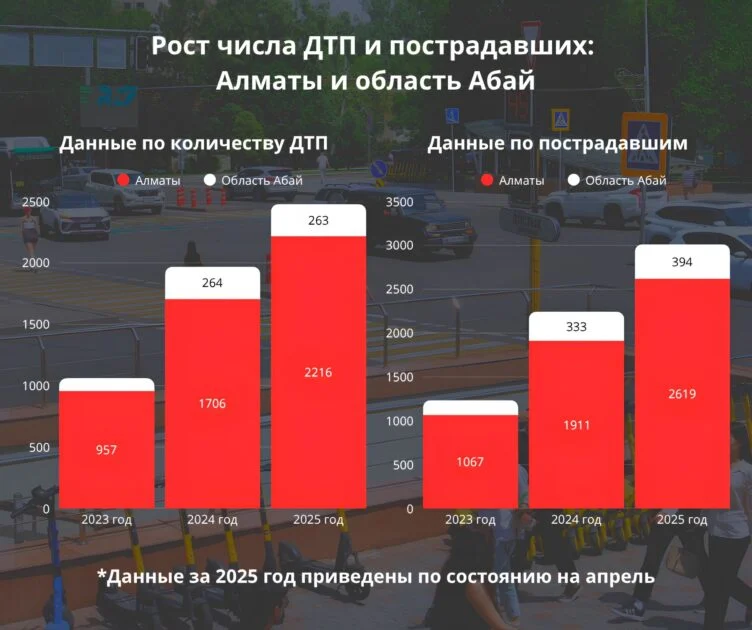

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, за первые четыре месяца 2025 года на дорогах Казахстана произошло свыше девяти тысяч дорожно-транспортных происшествий – это на 51,5% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Рост жертв и раненых шокирует: пострадали более 13 тысяч человек. При этом по официальным данным, число погибших в ДТП держится примерно на том же уровне – 558 человек. Масштабы аварийности растут очень быстро, что остро ощущается не только в мегаполисах, но и в регионах.

«Если говорить честно – на дорогах беда. И беда эта с каждым годом только растёт. В 2024 году, по официальной статистике, число ДТП выросло почти вдвое. Это страшно. Не просто из-за цифр, а потому что за ними – человеческие жизни. Но, по моим ощущениям, дорожная безопасность не входит в список приоритетов государства.

Я сам за рулём почти каждый день, езжу и на авто, и на велосипеде, и на самокате. И вот чего я не вижу: системной, государственной политики, которая бы учила людей думать о безопасности на дороге. В крупных городах хоть как-то следят за ситуацией. В регионах – вообще тьма. И в прямом, и в переносном смысле», – считает председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков.

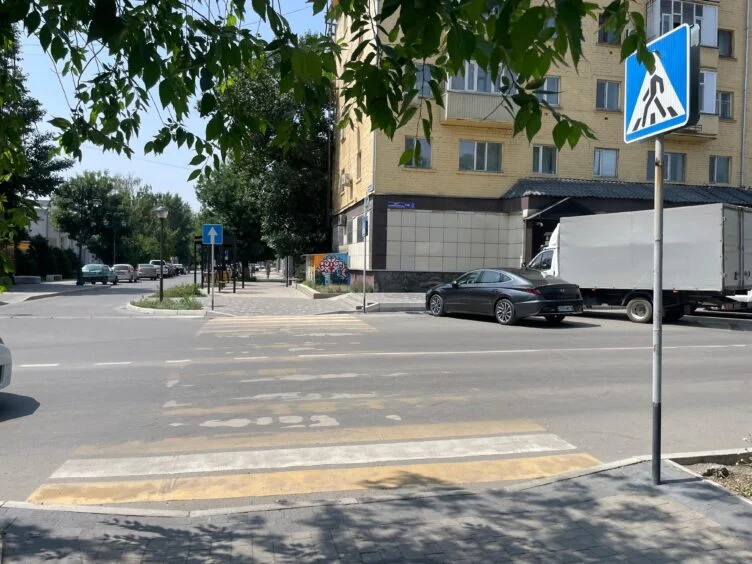

Особенно остро проблема ощущается в небольших городах и районах, где ресурсы на обеспечение безопасности минимальны, а состояние дорог часто не отвечает даже базовым стандартам. Один из таких тревожных примеров – улица Бозтаева в Семее, область Абай. Местные жители давно называют её «дорогой смерти»: всего за три месяца, с августа по октябрь 2024 года, здесь произошло три смертельных ДТП.

В августе на перекрестке машина сбила мужчину, в сентябре прямо на пешеходном переходе погибла 21-летняя девушка, а в октябре под колёсами грузовика прервалась жизнь еще одного пешехода. На момент аварии на перекрестке не работали ни камеры наблюдения, ни установленные здесь светофоры.

21-летнюю девушку, которая погибла под колесами внедорожника на «зебре», звали Аяжан. Она работала кассиром в близлежащем торговом центре кассиром. Как рассказывают ее коллеги, в день трагедии она вышла на пять минут в соседний магазин и больше не вернулась…

Мама погибшей Аяжан до сих пор не может смириться с утратой и сетует на то, что трагедия произошла не только из-за не внимательности водителя, но и бездействия ответственных служб.

– Моя дочь погибла по оплошности водителя. На перекрестке не работал светофор, и водитель, не затормозив вовремя, совершил наезд на мою дочь, которая скончалось на месте. Да, водителя приговорили к наказанию (причем к очень маленькому – всего 2 года и 6 месяцев лишения свободы), но это мою дочь не вернет. И ситуация в городе остается небезопасной. Каждый раз ты переходишь улицу со страхом. Водители не соблюдают дистанцию, не смотрят, кто идет через дорогу. Вечером я из дома вообще не выхожу: освещение на дорогах минимальное и есть не везде…

Трагедия, пережитая этой семьёй, к сожалению, не единична. Но эта и подобные истории – не просто личные драмы, а следствие системных проблем с безопасностью на дорогах. И этому есть несколько причин.

– Во-первых, рост количества ДТП связан с количеством автомобилей: машин стало больше. Автопарк Казахстана вырос почти на миллион машин за несколько лет. Сейчас их около 6 миллионов, – приводит статистику Эдуард Эдоков. Это и есть первая прямая причина: чем больше машин – тем больше ДТП, – приводит статистику Эдуард Эдоков. Вторая причина, которую называет наш эксперт – культура вождения.

– Культура вождения чуть улучшилась – стали моргать фарами (благодарить), пропускать. Но осознания, что машина – это источник опасности, у большинства нет. А без этого – всё остальное работает слабо. С ростом числа машин выросло и число неопытных водителей. И давайте признаемся честно: «купленные права», наверное, тоже никуда не делись. А ещё скутеристы. Пока их не начали массово контролировать, они сильно добавили аварий, особенно в тёмное время суток.

– И третий фактор – инфраструктура и организация движения, – подытоживает наш эксперт. – Да, в Алматы и Астане есть камеры, освещение, знаки. Но даже там хватает проблем. А вот в регионах, в небольших городах, думаю, ситуация гораздо хуже.

Эдуард Эдоков уверен: ситуация требует срочного пересмотра подходов, иначе число жертв на дорогах будет только расти.

– Это не требует миллиардов – это требует воли. Есть примеры, когда без огромных миллиардных вливаний программы повышения безопасности на дорогах показывали эффективность. Посмотрите на Швецию и их программу Vision Zero. Там цель – ноль смертей на дорогах. Что они сделали? Ограничили скорость до 30 км/ч возле школ, больниц, сузили полосы в опасных местах, сделали пешеходов главным участником дороги. Результат? Минус 50% смертей. В Австралии – мощная реклама в соцсетях: показывают пьяных водителей, тюрьмы, разбитые семьи. Это сильно эмоционально «цепляет». В Великобритании вирусные ролики в TikTok и YouTube о ремнях, скорости, телефоне за рулём. Молодёжь стала ездить аккуратнее. Эти кампании не требуют огромных бюджетов. Они требуют приоритетов. А приоритет должен быть один – жизнь человека. Пока этого нет, мы будем и дальше смотреть на растущую статистику и хоронить друзей, родных и близких, – добавляет наш эксперт.

Шведская программа, упомянутая Эдоковым, уже доказала свою эффективность в мире. Эта система безопасности, основанная на уважении к человеческой жизни, ставит во главу угла не статистику или транспортные потоки, а сохранение жизни каждого участника движения: пешехода, водителя, пассажира.

VISIONZERO – ПУТЬ К НУЛЕВОЙ СМЕРТНОСТИ НА ДОРОГАХ

Visionzero – это концепция нулевой смертности, которую в 1997 году приняли в Швеции. Она рассматривает транспортную систему как единое целое. Главный принцип Visionzero – перераспределение ответственности: за безопасность должны отвечать не только водители и пешеходы, но и те, кто проектирует дороги, тротуары и перекрестки и управляет потоками транспорта.

В основе концепции – убеждение, что жизнь и здоровье не должны быть платой за участие в дорожном движении. Ноль – единственно допустимое число погибших. Это не лозунг, а системный подход, в котором приоритет – безопасность человека.

Что изменилось в стране, где родилась VISIONZERO?

Шведский опыт VisionZero показал, что снижение смертности возможно при системном подходе и продуманной инфраструктуре. Это основные меры, которые доказали свою эффективность:

• Ограничение скорости до 30 км/ч в жилых районах и у школ – снижает риск гибели пешеходов при наезде.

• Круговые перекрёстки вместо стандартных пересечений – уменьшают количество серьёзных ДТП за счёт снижения скорости и направления движения.

• Дороги формата 2+1 с разделителями – попеременно чередующиеся две полосы в одну сторону и одна – в другую, с ограждением между потоками. Такой подход снижает риск лобовых столкновений на загородных трассах.

• Фото– и видеофиксация нарушений – обеспечивает контроль за скоростью и дисциплиной на дорогах.

• Физические элементы принудительного замедления скорости – сужения проезжей части, приподнятые пешеходные переходы, «интеллектуальные» лежачие полицейские, которые активируются при превышении скорости.

• Инфраструктура для уязвимых участников движения – велодорожки, безопасные зоны перехода, барьеры между тротуарами и проезжей частью.

• Рекламные и образовательные кампании, которые направлены на изменение поведения водителей и пешеходов.

• Подход к ДТП как к системной ошибке, а не индивидуальной вине. Благодаря ему при проектировании дорог и транспортной системы учитываются возможные ошибки человека.

Во время реализации программы смертность от ДТП в Швеции достигла одного из наименьших значений в мире, снизившись с 7 случаев на 100 тысяч человек в 1997 году до 2,5-3 ко второй половине 2010-х годов. В 2019 году число погибших на дорогах упало до 221, а в 2021 оно составило менее 200 смертей в год. Поэтому шведский опыт переняли Норвегия, Нидерланды, Канада, США и другие страны. В Казахстане тоже пытались внедрить Vision Zero — стартовый этап пришёлся на январь 2019 года в Алматы, где начали создавать инфраструктуру и внедрять шведские принципы.

КАК В АЛМАТЫ ВНЕДРЯЛИ ОПЫТ ШВЕЦИИ

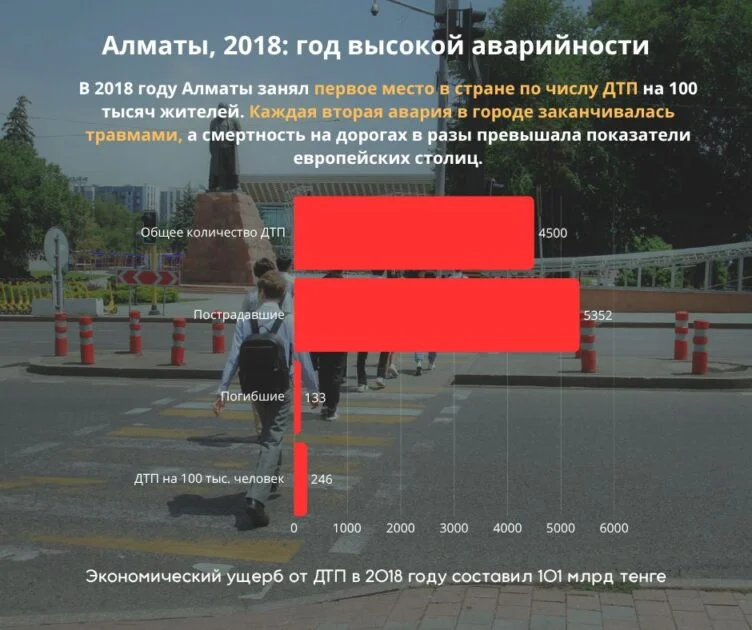

В январе 2019 года Алматы стал первым городом в Казахстане, в котором началась реализация программы VisionZero. Главным толчком стала тяжелая ситуация на дорогах: в 2018 году ДТП происходили почти каждые два часа, смертельные случаи – каждые несколько дней. По числу аварий на душу населения Алматы лидировал в стране и значительно опережал многие европейские столицы.

Разработчики VisionZeroAlmaty назвали ключевые причины аварийности: устаревшее проектирование улиц, слабая пешеходная инфраструктура, плохое освещение, уязвимость велосипедистов и игнорирование нужд маломобильных граждан.

Они предложили меры, ориентируясь на шведской модель:

– ограничение скорости

– безопасная геометрия улиц (островки, барьеры, антикарманы, «мысы» и пр.)

– развитие инфраструктуры для всех групп населения

– строгое регулирование парковки

– акцент на удобные пешеходные переходы и велоинфраструктуру.

Специалисты выявили 72 опасных перекрестка и участка – и постепенно начали внедрять изменения. Только в 2019 году их провели на 56 улицах. Установили 14 антикарманов на остановках, 12 новых пешеходных переходов, почти 10 км защитных барьеров вдоль проспекта Рыскулова и улицы Саина, обновили около 4 тысяч знаков.

Для дополнительной защиты пешеходов обустроили 72 «мыса» и 18 островков безопасности. Улучшили 228 участка возле школ.

Велосипедная инфраструктура стала отдельным фокусом: велодорожки должны были проходить по проезжей части с двух сторон, иметь физическое разделение – например, болларды. Их установили на улицах Байтурсынова и Кунаева. В планах также было снизить лимит скорости до 50 км/ч в городе и до 30 км/ч в жилых зонах, однако эта инициатива системного внедрения в тот год так и не получила. Планировалась и чёткая организация парковки: только параллельная, вдоль дороги, чтобы не мешать обзору, запрет на парковку на тротуарах. И это далеко не полный список того, что удалось и еще предстояло сделать.

ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК И ПОЧЕМУ ПРОЕКТ СВЕРНУЛИ?

Программа фактически прекратила своё существование уже через год после запуска. С приходом нового акима изменились городские приоритеты, и многие последующие решения городских властей оказались в противоречии с принципами VisionZero. Например, в январе 2019 года одном из самых оживленных проспектов города – Аль-Фараби до 60 км/час снизили разрешенную скорость. Но уже в августе, почти сразу после прихода нового акима, вернули прежнее ограничение 80 км/час.

– На реализацию программы в 2019 году значительно повлияла смена власти. Приоритеты оказались разные. Ушел Бауыржан Байбек – пришел Бакытжан Сагинтаев. Акимы сменяются, их проекты остаются в прошлом. Так получилось и в этом случае,– вспоминает участница проекта, урбанистка Адия Карсыбек.

Общественники признают, что дело не только в смене власти: реализация концепции VisionZero оказалась сложным и ресурсозатратным процессом. Кроме этого при запуске программы в 2019 году была допущена большая ошибка: концепцию Vizionzero внедряли точечно, без комплексного подхода, что снижало общую эффективность.

– Инфраструктурные меры не работают сами по себе. В Швеции успех программы во многом оказался связан с серьезной работой над культурой безопасности, в которую активно вовлекали население, меняя тем самым поведения участников движения.

В Казахстане же социальный компонент был упущен: мы строили инфраструктуру, но не объясняли людям, зачем это нужно, – констатирует один из участников проекта, ныне руководитель фонда Ерканат Заитов. – В результате большинство горожан попросту не понимают, зачем нужны те же островки безопасности, болларды вдоль велодорожек или удобные заезды для автобусов. Люди не воспринимают ДТП как личную проблему до тех пор, пока это не коснётся их напрямую.

Сегодня проект Vizionzero в Алматы – это общественная инициатива. С прошлого года ее продвигает компания «Sergek». Здесь решили пересмотреть концепцию. В основе все та же система, которая 20 лет назад появилась в Швеции.

Теперь при внедрении концепции и адаптации ее к казахстанским реалиям учитываются как географические, так и культурные особенности. Основная причина смерти в ДТП по стране – повышенный скоростной режим вождения. А значит, ориентир нужно держать на снижение скорости. Повлиять на это можно, в том числе, при помощи создания «неудобных» для этого условий: делать улицы уже и оборудовать островки безопасности.

– Вопрос в том, как она будет интегрироваться в Казахстан, кто будет развивать ее в нашей стране? – рассуждает сооснователь SergekGroup Асет Ахметов. – В программе остаются основные идеи, но теперь это станет общим делом социума. Достичь результатов можно будет путем объединения профессионального сообщества: экспертов, СМИ, граждан, юрлиц, представителей госорганов – все, так или иначе связаны межу собой. Самая важная цель – выработать персональную ответственность, понимание, что ситуация на дорогах зависит от каждого из нас…

– Судить о результатах трудно. Программа завершилась, не успев, набрать обороты. И тем не менее, мировой опыт показывает ее результативность. Эксперты считают, что подходы шведской концепции нужно внедрять везде: в больших и маленьких городах, поселках, аулах, даже на трассах, вдоль которых расположено множество населенных пунктов. И постепенно менять не только инфраструктуру, но и сознание…

В РЕГИОНАХ ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ

В регионах ситуация с дорожной безопасностью зачастую сложнее, чем в мегаполисах: здесь даже базовая организация движения не соответствует современным требованиям. В Семее, где после получения статуса областного центра значительно выросло число автомобилей, сложилась критическая ситуация.

Одна из проблем – качество дорожной разметки, которая серьёзно влияет на безопасность движения. В прошлом году на её нанесение в Семее выделили почти 130 миллионов тенге, однако мониторинг, проведенный общественников Ильей Бароховским, показал, что большая часть разметки либо отсутствует, либо почти сразу стерлась. Подрядчик вместо требуемых устойчивых материалов применял обычную краску. Ключевые элементы безопасности, такие как шумовые полосы перед переходами, не работали, а финансирование на разметку у школ и вовсе не предусмотрели.

– Отсутствие качественных мер безопасности напрямую влияет на жизнь и здоровье горожан. Неработающие светофоры, стертая разметка, отсутствие камер и шумовых полос создают условия, при которых водители не получают сигналов об опасности. Дороги превращаются в ловушки, где пешеходы беззащитны, а водители не испытывают ограничений. Как результат – рост количества ДТП, – говорит общественник Илья Бароховский.

Даже в областном центре Семее техническое оснащение светофоров и дорожных далеко не самое современное, чего уже говорить о ситуации в регионе. По мнению главного специалиста по организации движения в области Абай, инженера авторского надзора ТОО «Семдоррпроект» Шамиля Мирсалимова, городу нужны новые программы, свежие подходы и единая система организации движения.

– Нужно детально прописать и визуализировать каждую улицу, указать точное расположение знаков, разметки и пешеходных переходов, чтобы у жителей был понятный ориентир. Для того, чтобы что-то изменилось, нужна системная работа – комплексные проекты, программы и квалифицированные специалисты, а не только установка отдельных технических решений», – считает Шамиль Мирсалимов.

Только комплексный подход – от инфраструктуры до образования и управления – сможет сделать дороги безопаснее. В мегаполисах уже есть положительный опыт, который необходимо развивать и масштабировать. Концепция VisionZero и опыт Швеции показывают, что это возможно.

Сегодня же дороги Казахстана – это вызов для общества и власти. Растущая аварийность и травматизм требуют неотложных и комплексных решений. Алматы уже сделала первые шаги, реализуя передовые решения VisionZero, которые дают реальные результаты. Однако и мегаполису, и особенно регионам предстоит ещё многое сделать: от технической модернизации до формирования культуры безопасности.

Данный материал создан в жанре журналистики решений в рамках проекта Solutions Journalism Lab II и выражает личное мнение и позицию автора.

Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.