Как шпионы стали главными учеными Советского Союза

На российском ТВ стал популярен формат программы, в которых российские артисты клонируют исполнителей мировых музыкальных хитов. Например, на 1-м канале в декабре 2024-го закончился 6-й сезон «Точь-в-точь» – пиратская копия программы «Один в один!», которая, в свою очередь, франшиза «Your Face Sounds Familiar» от голландской «Endemol». Это зрелищное шоу, красиво и профессионально сделанное, смотришь и представляешь, как когда-то в Советском Союзе занимались таким же копированием «точь-в-точь» и «один в один» западных образцов в культуре, науке и технике. Только эти «шоу» тогда были под грифом «Совершенно секретно».

Дутое величие

В своё время СССР считался родиной танков, ракет, космонавтики, радио, автомата Калашникова и даже «слонов». Борис Черток – один из корифеев ракетостроения и заместитель Сергея Королева, в своих мемуарах «Ракеты и люди» пишет об этом: «Железный занавес» заставил искать решение сложившихся проблем самобытным, самостоятельным путем. Практически исключалась возможность слепого копирования, подражания, даже заимствования опыта».

Уважаемый ракетчик или лукавит, или имеет в виду свою узкую область – системы управления ракетами, не зная общей ситуации, которая в его время была под грифом «Совершенно секретно». В годы Перестройки многие запреты были сняты, и в 90-е, как грибы после дождя, стали появляться мемуары бывших советских разведчиков, рассекреченные отчеты западных спецслужб, воспоминания конструкторов и генералов, которые выпустили воздух из раздутого величия советской науки и техники. Оказывается, это были не передовые достижения, а повторения пройденного.

А вот советская разведка, действительно, была «впереди планеты всей». Именно научно-технический шпионаж, в первую очередь, снабжал оборонную науку и промышленность достижениями загнивающего Запада. Железный занавес был опущен не для самостоятельного решения проблем, а для изоляции простых людей и для ограничения выхода информации из Советского Союза. Для разведорганов ОГПУ – НКВД – КГБ и ГРУ Генштаба никакого железного занавеса не было. Их сотрудники свободно колесили по свободному миру, занимаясь политическим и техническим шпионажем.

Весьма характерной является ситуация с «выдающимся физиком» Игорем Курчатовым, ставшая известной благодаря мемуарам так называемого «легендарного разведчика», а на самом деле чекиста-террориста Павла Судоплатова. Курчатов, как «отец советской атомной бомбы», все свои знания об атомных реакторах и конструкции атомной бомбы получал из донесений английских и американских физиков-шпионов, собираемых и передаваемых советскими резидентами. Но это была совершенно секретная информация, и он не имел права выдавать источник своих знаний, поэтому ему приходилось выдавать её за плоды собственных идей и расчетов.

В такой же ситуации оказался и «отец советской радиолокации» академик Аксель Берг и «отец советского ракетостроения» Сергей Королев. Например, первый советский спутник потому и стал первым, что Королев, получив информацию об американских спутниковых планах, успел подсуетиться.

В годы правления Сталина воровство западных технологий и нелицензионное копирование «точь-в-точь» было возведено в ранг государственной политики. Никаких буржуазных заморочек типа авторских прав, интеллектуальной собственности, моральных принципов. Принцип был один – цель оправдывает средства. А целью было – догнать и перегнать Америку и при этом сэкономить валюту.

Содержать штат шпионов было дешевле чем производить полные циклы научных исследований и опытно-конструкторских разработок с неизвестным результатом. Было и вполне официальное лицензионное копирование; были и достижения: «мы делали ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей…». Но это – капли в море, отдельные исключения, которые лишь подтверждают общее правило.

Конечно, копирование не ограничивалось технологиями. Спектр плагиата был широк: от образцов искусства на одном фланге до образцов науки и техники на другом. От детских сказок, кинофильмов, музыки, телепрограмм до специальных материалов, технологических процессов, образцов вооружения, станков и оборудования.

Хрестоматийные примеры плагиата частных лиц давно известны: «Золотой ключик», «доктор Айболит», «Волшебник Изумрудного города», фильмы «Весёлые ребята», «Кавказская пленница», «Ирония судьбы», телеигры «Поле чудес», «Угадай мелодию».

Суперхиты копирования в науке и технике, санкционированные государством, тоже хорошо известны: первая советская атомная бомба РДС-1, как копия американского «Толстяка»; первые советские баллистические ракеты Р-1 и Р-2, как копии немецкой Фау-2; советские ЭВМ серии ЕС, как копия американской IBM360. Не будем повторятся. Расскажем о других эпизодах советского госпиратства, имевших хоть какую-то интригу.

Как сказал бы Леонид Якубович: «Плагиат в студию!» А ведущий «Точь-в-точь» Олежко воскликнул бы: «На сцене лучшие хиты!».

Трактор «Сталинец» от «белоэмигранта»

В 1929 году по личному заданию Серго Орджоникидзе в США под видом невозвращенца, унаследовавшего большое состояние от родственника-белоэмигранта, был отправлен молодой инженер Сергей Лещенко. Он поселился в Детройте, арендовал помещение и, изображая бизнесмена, организовал проектное бюро якобы для своего будущего тракторного завода.

В бюро охотно подрабатывали местные инженеры-проектировщики. Когда документация на трактор и производственную линию была почти готова, бизнесмен получил вызов в суд для рассмотрения дела о незаконном заимствовании технологических секретов фирмы Сaterpiller.

Лещенко обратился в советское посольство, но там его не приняли и даже демонстративно на виду охраны поколотили, обзывая белогвардейской сволочью. На следующий день позвонил неизвестный и назвал адрес адвокатской конторы, куда должен обратиться мнимый бизнесмен. Владелец этой конторы добился отсрочки судебного рассмотрения в связи с какими-то юридическими тонкостями, а клиенту посоветовал взять билет на пароход из Нью-Йорка в Стокгольм. В день отплытия парохода мистеру Лещенко опять позвонили и посоветовали опоздать на пять минут, что он и сделал. Пароход уже отшвартовывался и начал выходить на фарватер в бухте, когда к нему устремился от берега катер таможенной службы с опоздавшим пассажиром и его багажом на борту. Его сняли с катера и приняли на борт.

Через несколько недель советский спецагент с грузом проектной документации благополучно прибыл в Стокгольм, где его встретили представители советского посольства. В Москве Орджоникидзе, не читая, отложил письменный отчет и сказал: «Нет, голубчик, ты у меня отчетом не отделаешься. Теперь изволь возглавить настоящее строительство завода по этим твоим американским бумагам».

Так Лещенко сначала стал замдиректора ЧТЗ по строительству, а после пуска завода в 1933 году – замдиректора по производству. Советский трактор получил название «Сталинец-60» и был точным клоном американского Сaterpiller-60. Только у американца на радиаторе была надпись SIXTY, а у советского – СТАЛИНЕЦ.

По обычаям тех лет, когда на Лещенко посыпались доносы, Орджоникидзе несколько раз спасал своего подопечного от «прытких ребят с Лубянки». Но после самоубийства Орджоникидзе, «прыткие ребята» не заставили себя долго ждать и арестовали его, как «американского шпиона». В конце 1950-х годов, будучи замминистра авиационной промышленности, он сам рассказал об этом в беседе с генеральным конструктором противоракетных систем Кисунько.

Американский тепловоз, который понравился Сталину

В июле 1945 года Сталин по пути на Потсдамскую конференцию он обратил внимание, как состав плавно трогается с места, в окна не летит угольная пыль, не слышно свиста пара. Ему доложили, что поезд тянет не паровоз, а американский тепловоз, поставляемый по ленд-лизу.

Сталин заинтересовался, и на одной из ближайших станций подошел к локомотиву, поднялся в кабину и поговорил с машинистами. По возвращении в свой вагон, вождь народов сказал, что американский тепловоз «хорошая машина», что ему понравилось, как там чисто, и в кабине даже постелены коврики.

Похвала вождя народов была воспринята как руководство к действию. Одного из «американцев» пригнали на Харьковский танковый завод, где его разобрали на узлы и методом так называемого «бэк-инжиниринга»: от готового изделия – к чертежам и техническим описаниям, воспроизвели проект для производства. В 1947 году начался серийный выпуск ТЭ-1 – советского клона американского тепловоза RSD-1 фирмыАLCО.

Двигатель от Rolls Royce для военных самолетов

Английская компания Rolls-Royce в 1940-е годы одной из первых в мире начала осваивать реактивные авиамоторы. Но только начав серийное изготовление, из-за финансовых трудностей англичане были вынуждены продавать лицензии на их производство.

В советском КБ авиаконструктора Артема Микояна полным ходом шла работа над новым истребителем со стреловидными крыльями. Не хватало только двигателя. И вот, советская делегация во главе с Микояном летом 1946 года приехала в дружественную Англию для покупки турбореактивных «Nene» и лицензии на их производство.

Но к этому времени ветер «холодной войны» остудил отношения между недавними союзниками. Английское правительство сомневалось и долго не давало разрешение на заключение контракта. По рассказу самого Микояна, он не раз высказывал руководству Rolls-Royce удивление по поводу диктата государства в частном бизнесе. В конце концов, уязвленный президент фирмы предложил заключить пари на результат партии в бильярд.

Если выиграет русский, то контракт подписывается немедленно, если выиграет англичанин, то советская делегация уезжает домой. Выиграл Микоян, и президент фирмы тут же на бильярдном столе подписал контракт. Британское правительство внесло в контракт две поправки: двигатели продавались без лицензии на производство, и их не имели права устанавливать на военную технику.

Но разве советский ВПК могли остановить такие пустяки? Один из двигателей полностью разобрали в КБ Владимира Климова и после бэк-инжиниринга стали изготавливать и устанавливать на истребители Миг-15 и Миг-17, бомбардировщики Ил-28 и Ту-14 под названием РД-45.

Через несколько лет это привело к скандалу. Во время Корейской войны, в 1952-м американцы обнаружили у сбитых Мигов копии английских двигателей и сообщили об этом англичанам. Rolls-Royce провела собственное расследование и предъявила Советскому Союзу иск в размере 207 млн фунтов стерлингов за нелицензионное копирование. Шуму было много, но денег Хрущев не заплатил. На всякий случай советский клон РД-45 переименовали в ВК-1 по инициалам копировщика Владимира Климова.

Американский спутник-шпион за 3000 долларов

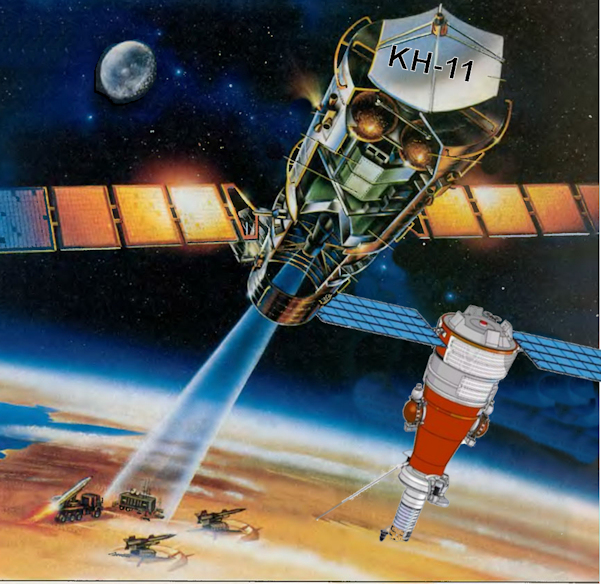

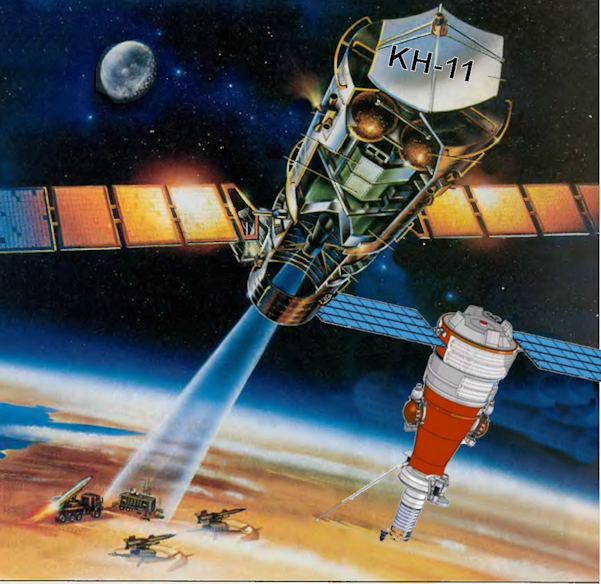

С момента запусков первых спутников-шпионов оптической разведки фотографирование производилось на широкоформатную плёнку, кассеты с которой просто сбрасывались с орбиты спустя несколько дней или недель с момента съёмки, что доставляло массу хлопот. Но тут на выручку военным подоспела цифровая революция.

В 1969 году американцы Уиллард Бойл и Джорж Смит изобрели полупроводниковую матрицу-сенсор. Цифровая технология электронного фотографирования стала секретной и использовалась американскими военными в спутнике-шпионе нового поколения KeyHole-11, запущенном на орбиту в 1976 году. Изображения передавались в режиме реального времени по радиоканалу без всякой фотопленки. По свидетельству экспертов, фотографии наиболее важных военных объектов предоставлялись президенту США через 40-50 мин после пролета спутника над районом разведки. Это стало революционным достижением в получении и передаче фотоизображений, и после рассекречивания технологии, в 2009-м Бойл и Смит за изобретение ПЗС (прибора с зарядовой связью) получили Нобелевскую премию по физике.

В 1978 году уволенный за пьянство бывший сотрудник ЦРУ Уильям Кампайлс, оставшись без работы, решил подзаработать. Он явился в советское посольство в Афинах и предложил пакет с секретными документами. Их истинная ценность на тот момент была непонятна, но на всякий случай посольство приобрело документы за смехотворные $3000. По иронии судьбы в посольстве резидентом ГРУ был Сергей Бохан, за два года до того завербованный ЦРУ. Он узнал о визите Кампайлса и, разумеется, не замедлил сообщить в Лэнгли о некоем американце, встретившимся с работниками посольства. После возвращения в США Кампайлс был арестован и осужден на 40 лет тюрьмы за шпионаж. А переданными им секретными материалами оказалось техническое руководство, описывающее принцип действия и конструкцию спутника KH-11.

Если американцам на разработку ПЗС-технологии потребовалось 7 лет и сотни миллионов долларов, то Советскому Союзу она досталась за гроши. Первый советский спутник нового поколения из серии «Терилен», с ПЗС-фотокамерой был запущен в 1982 году, как «Космос 1426».

Ни догнать, ни перегнать

В эпоху десталинизации Хрущев прямо называл методы копирования чужих разработок воровством. Но и он не сумел изжить порочную практику. Слишком сильно было желание «догнать и перегнать Америку», но для этого было слишком мало валюты, и слишком много сил забирал ВПК. Но все-таки идеология воровства слегка изменилась и опустилась на ведомственный уровень, а главным объектом нелицензионного копирования стали образцы ширпотреба.

Представители министерств ездили по Европе и покупали в каком-нибудь Мюнхене «лично для себя» пару каких-нибудь магнитофонов Grundig или Philips, или пылесосов, или фотоаппаратов Leica. Купленные изделия отправлялись на соответствующий завод, где и запускался бэк-инжиниринг. В результате появлялся «отечественный, уникальный и не имеющий аналогов» автомобиль, холодильник, пылесос, магнитофон, радиоприемник, фотоаппарат и так далее.

Но, увы! Даже в эпоху нефти и газа, когда валюты, как мечтали большевики, стало достаточно, современные технологии и принципы организации производства оказались несовместимы с советской централизованной, бюрократической системой хозяйства. Ни шквал научно-технического шпионажа, ни массовые прививки новейших образцов техники не помогли кривой, косой и хромой советской экономике догнать и перегнать быстроногую Америку.

Поддержать

Поддержать

Smart

Smart  Бизнес

Бизнес  Культурная среда

Культурная среда  Общество

Общество  Политика

Политика  "Законы XII таблиц"

"Законы XII таблиц"  Досье и мифы

Досье и мифы  Асар в Украине

Асар в Украине

19 Комментариев

Мурат Уали- вообще ракеты в СССР еще до Великой Отечественной Войны начали делать. Катюша — реактивный миномет.

Атомный ледокол. Первые сделали. Водородную бомбу.

И много чего.

И что?? Утверждать, что копия увидела свет раньше прототип может только закоренелый русофоб!! Мозги надо иметь, а не только лютую ненависть!! Ну и историю знать! Историю реальную, а не написанию англосаксами!! Скажи ещё, что СССР слегка подмогнул америкосам победить фашизм, а войска Зели освободили Освенцим!!!

И кто этот Мурат Отвали?

Чушь

Да, было так. Воры воровали, воруют сейчас и будут воровать

Америке строил ракеты фон Браун создатель фау а вовремя корейской войны был Сталин а не Хрущев нужно было учить историю хотя бы на тройку

Безграмотный автор. Не знает и историю, и многое другое. Даже американцы признали, что они многое украли у СССР. И откуда такие горе-грамотеи берутся?

Ты в школе кроме двоек ничего не видел суетливый ты наш

А какие лозунги изобретали: Экономика должна быть экономной!Да даже пресловутое обозначение «Запад»,придумали в совке!

Уважаемый Басмач. 1. В тексте написано: «баллистические ракеты…». А так-то пороховые снаряды делали ещё в древнем Китае. 2. Отцом водородной бомбы считается Теллер. Сахаров сделал так называемую «слойку», но термоядерной реакции в ней было 15-20%. 3. Ледокол Ленин попадает под фразу » были и достижения… Но это – капли в море, отдельные исключения, которые лишь подтверждают общее правило». Читайте внимательнее!

Уважаемый Аноним. Претензии СССР за нелицензионное копирование двигателя от Ролс-ройс англичане предъявили после 1953-го, когда у власти был как раз Хрущёв. Неча на зеркало пенять…

Все так и было! Автор- кандидат физ-мат наук, а вы все (те, кто критикуют статью) белож*пые фашисты с промытыми ТВ и видео заговоров с ютуба мозгами. Откройте хоть одну книжечку пожалуйста. Из-за таких как вы растет безмозглое поколение. Мурат, продолжайте открывать глаза людям!

Мурат, браво👋👋👋

Так много интересного я узнаю об ссср . Мои Rus. одноклассники мне доказывали, что ссср был впереди планеты всей. Жаль конечно они читают и смотрят только то , во что им хочется верить. Тут все на фактах. Совки попробуйте опровергнуть 😀

О очень интересный взгляд, автор хорошо знает тему, выводы и обобщения , — чёткие , и потому убедительно. Чтобы так хорошо знать обо всех фактах, автору видимо, пришлось глубоко вгрызаться в тему. Браво, это просто блестяще! Буду его подписчиком и читателем. Удачи вам, Мурат!

Мурат браво 👏 👏👏

Так много интересного мы узнаем про ссср. Это должны знать все. Жаль наши руz. соотечественники читают и смотрят только то во что им хочется верить. Попробовали бы они оспорить, все основанно на фактах.

При кажущейся предвзятой точке зрения автор, что не часто для постсоветских публицистов — не придумывает и очень уважительно относится к фактам.

Видна любовь и осведомленность.

История человечества полна заимствований и копирования, тот факт что советский союз украл или позаимствовал ту или иную технологию не принижает достижения советских ученных. Принижают их достижения мифы о безусловном первопроходстве.

Замечательная статья, а главное это правда. Все машиностроительные заводы были поставленны западными странами после второй мирой войны, т.е. помочь СССР. Так с тех пор ничего и не поменялось. Как был Автоваз, так и остался Автоваз, без всякого технологического прорыва. Все таки железный зановес давал о себе знать плоть до развала СССР.

Первым комментаторам: давай-те уже избавимся от этого фанатичного совкодр..ча в нас. От этого желания во чтобы то ни стало с пеной у рта защищать совок от критики. Автору спасибо за глоток свежего воздуха

Все правильно пишет Уали. Так и было. Не обращай внимания на критиканов с российской фабрики троллей